GIMPの作り方 その3

では、実際にオリカを作っていきましょう。

GIMPを起動させてください。

すると

このようなウインドウが開くと思います。(小さくてすみません)

それぞれ簡単に説明すると、

左のウインドウ:ツールボックスのウインドウでここから切り取り、塗りつぶし、移動など

各種アイコンの選択を行います。アイコンの上にカーソルを持っていくと

簡単な説明が出てくるのでここでは割愛^^;

このオリカ製作では〜選択、移動、テキスト、切り取り、くらいしか使いません。

(なれればイラスト部も描いてみてはどうでしょう?)

中央ウインドウ:画像の加工を行うウインドウです。

右のウインドウ:レイヤー、チャンネル、パス、アンドゥのウインドウです。

ここではレイヤーだけ使用するので、他は無視してもらって大丈夫です。

もしかしたら、このウインドウが無いこともあります。その時はツールバーから

ウインドウ → ドッキング可能なダイアログ → レイヤー

もしくはCtrl+Lで表示してください。

まずは背景となる枠を選びます。

ツールバーからファイル → 開く (Ctrl+O)で枠を選んで開いてください。

すると中央のウインドウに枠、右のウインドウには

という感じに背景と増えているはずです。

次にイラストをレイヤーとして追加します。ツールバーから

ファイル → レイヤーとして開く

からイラストとなるものを開いてください。

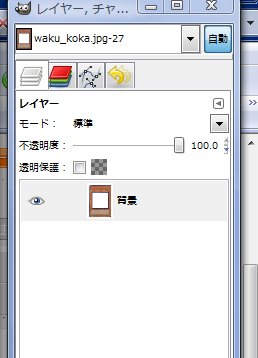

すると中央・右のウインドウが

のように変化したはずです。(イラスト部はそれぞれ違うと思いますけど)

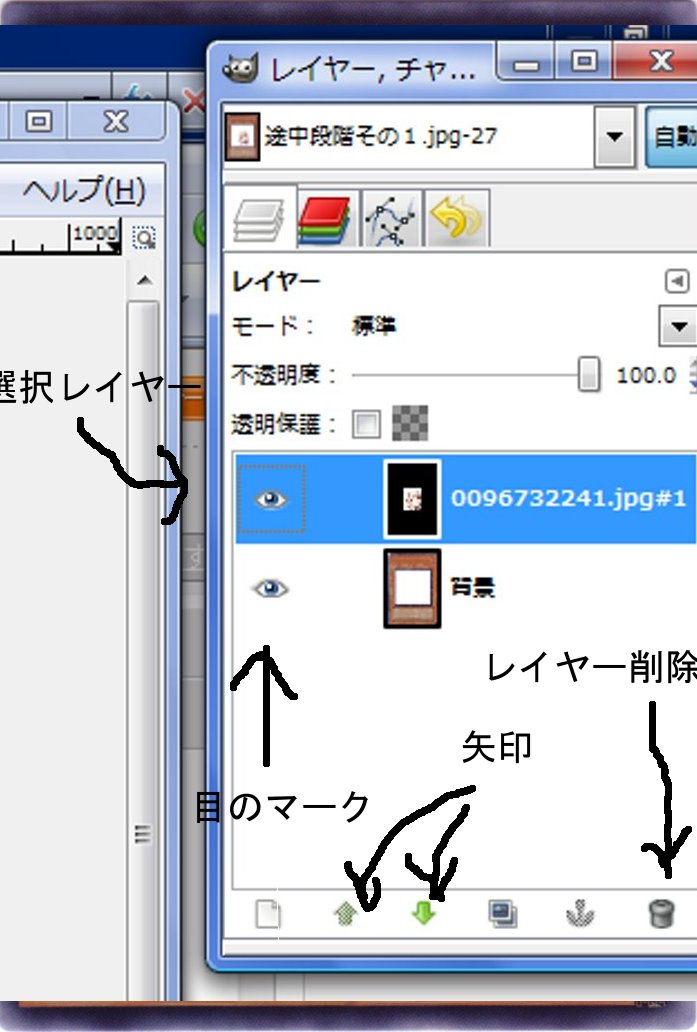

ここで少しレイヤーウインドウの説明をしておきます。

(わかりにくい図ですが^^;)

青く選択されているのが、今選択中のレイヤーです。

選ばれているレイヤーのみの加工ができます。

矢印マークは、現在選択されているレイヤーの順序を入れ替えることができます。

ちなみに最上位のレイヤーが、一番上位にあるレイヤーとなっています。

ごみ箱は選択されているレイヤーの削除ができます。

最も使うウインドウですので、すぐになれると思います。

次に先ほど追加したイラストを拡大(縮小)します。

拡大(縮小)したいイラストのレイヤーが選択されている状態で右クリックして、

レイヤー → レイヤーの拡大・縮小を選びます。

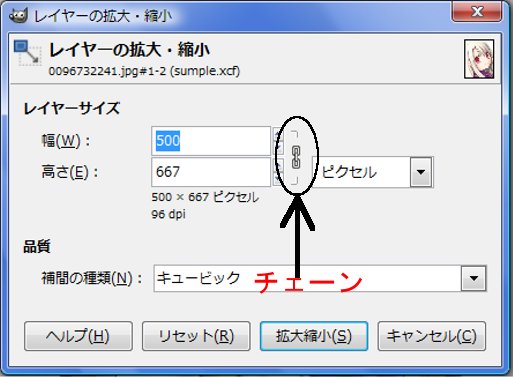

すると

このようなウインドウが表示されたと思います。

レイヤーサイズの幅・高さを自由に設定してイラスト部に合うようにします。

当然、使っている枠の大きさによって、サイズが変わってくるので、

ご自分の使われているサイズに近い設定値を見つけてください。

こればかりはどうしようもないのでよろしくお願いします。

(ちなみに私は幅500に設定しています)

不必要な部分は切り落とせるので、少し大きめがいいかもしれません。

通常、画像の比率を保つよう自動設定されているので、

幅を変えると自動的に高さも決められてしまいます。

比率を関係なく設定する場合、チェーンマークをクリックすると

比率を無視して設定できるようになります。

数値を入力後、拡大縮小をクリックすると画像の大きさが変化していると思います。

ほとんどの方は上のようにイラストがはみ出ていると思います。

(っていうかジャストサイズのってあるんか?)

そこではみ出たイラスト部を取り除く必要があります。

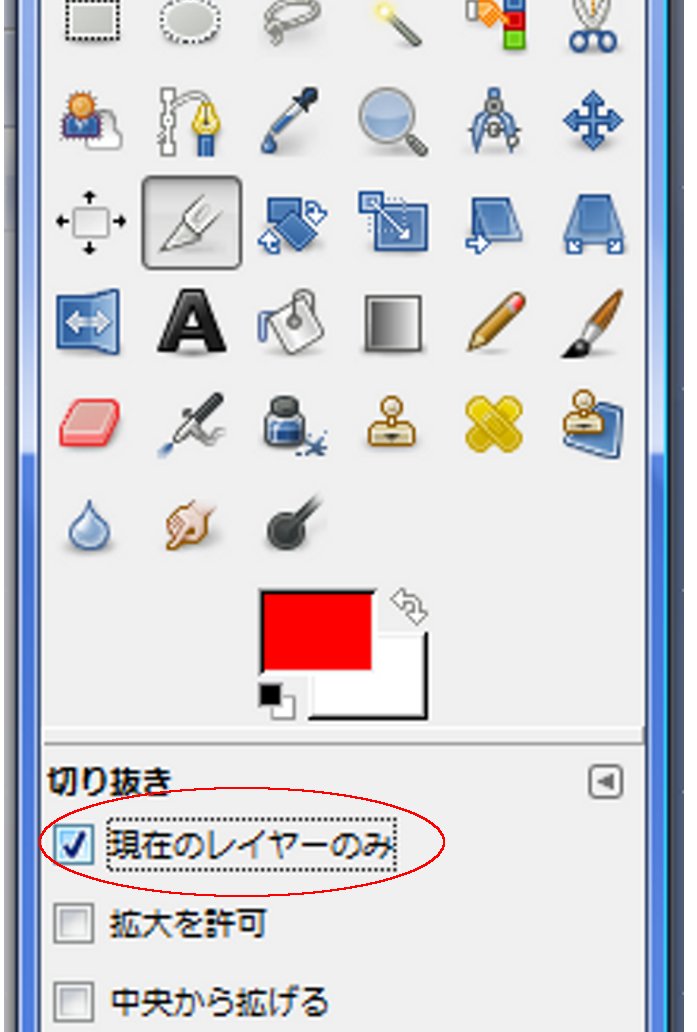

ツールボックス内の切り抜きアイコンを選択します。

このとき”切り抜きを現在のレイヤーのみ”にチェックを入れるのを忘れないように。

出ないとそのほかのレイヤー部まで切り取ってしまうので。

イラストが枠内に収まるようにドラッグして範囲を選択し、選択箇所をクリックすると

選択範囲以外の部分は切り取られます。

このとき、拡大(虫眼鏡のアイコンです)するといいかもしれませんね^^

こんな感じにイラストが枠内に収まればオッケーです。

次に、モンスター名や効果などのテキストを入力していきます。

ツールボックス内のテキストアイコンを選択します。

テキストを入力したい部分をドラッグすると、”GIMPテキストエディタ”というウインドウが開いたと思います。

そこのエディタにモンスター名や効果、ATK・DEFと必要なものを書き込んでいきます。

当然ですが、フォントや文字サイズ、文字の間隔、色など設定できます。

フォントはDF隷書体というのが遊戯王のフォント(だったと思う)ですが、

有料のフォントなので通常は入っておりません。

ですのでフォントはお好みのものを使ってください。

文字のサイズはフォントにもよりますが40〜50くらいがいいと思いますよ。

まぁこれもお好みで(爆)

このテキスト入力はレイヤーとして扱われます。

上のはモンスター名だけですが・・・

(効果のネタが思いつかないorz)

ちなみにOHPシートに印刷してシクレア加工する場合は、文字は白にしておきましょう。

さて次はレベルの星や属性を貼るわけですが、

簡単な合成を行うので次回にまわします。

1つ前に戻る